Nel silenzio surreale e spettrale della città di Dite, in una pianura ampia, desolata e buia, cosparsa di tombe scoperchiate e arroventate dalle fiamme, va in scena un dramma dalle tinte forti, perfetto nell’alternare tempra morale, sentimenti ed emozioni e con una tensione narrativa che mai si allenta.

I protagonisti sono gli eretici qui chiamati epicurei, perché, come l’antico filosofo, in vita negarono l’immortalità dell’anima.

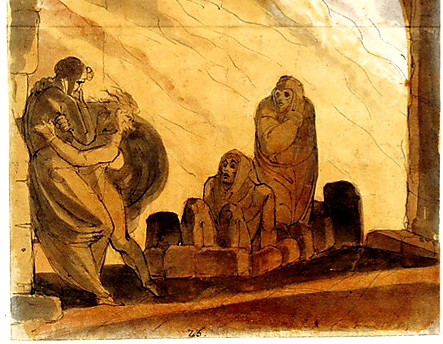

Il decimo dell’Inferno è noto come il canto di Farinata degli Uberti, grande uomo politico di Firenze, che riconosce Dante dall’accento toscano e lo apostrofa per farlo avvicinare: giganteggia statuario e imperturbabile in un’arca infuocata, “com’ avesse l’inferno a gran dispitto”, come un protagonista assoluto.

Ma non è così, perché da abile regista Dante dà voce in questo canto a tutto ciò che ha formato la sua vita e la sua persona a Firenze prima dell’esilio: passione politica, poesia, amicizia, famiglia.

Accanto al capo ghibellino si mostra all’improvviso Cavalcante de’ Cavalcanti, e le sette terzine che il poeta gli dedica sembrano relegarlo ad un espediente teatrale per spezzare l’aspra tensione del confronto verbale tra Dante e Farinata, nel suo momento più critico. Mentre il primo si erge imponente con tutto il busto, a testimonianza della sua forte personalità, l’altro si è sollevato in ginocchio, modesto e dimesso.

E’ il padre del ‘primo amico’ di Dante, quel Guido compagno di gioventù e maestro di poesia; colui al quale il sommo poeta ha mandato il primo sonetto scritto per esprimergli l’amore travolgente per Beatrice; quella Beatrice che, diventata emblema di grazia divina e fede, è stata ‘disdegnata’ da Guido.

Incapace, da materialista qual è, di comprendere la natura dell’ispirazione cristiana che muove Dante verso la sua meta, Cavalcante cerca inutilmente con lo sguardo il figlio, degno secondo lui di compiere quello stesso viaggio straordinario “per altezza d’ ingegno”. Mestamente chiede a Dante perché non è così e il passato remoto “ebbe” che il poeta usa imprudentemente nella risposta getta nello sconforto l’interlocutore, che lo interpreta come indizio di morte.

Dante ha cercato di spiegare ciò che impedisce a Guido di essere lì con lui: il disdegno epicureo – averroistico verso la Teologia e la Fede, che rende sterile e inutile il culto dell’intelligenza: “Da me stesso non vegno”, risponde.

Ma Cavalcante, come Farinata, è chiuso in un orizzonte che non si stacca da terra, sente solo l’orgoglio di padre per la grandezza terrena del figlio, che sfiora la superbia. Muto e affranto, torna a cadere nel sepolcro: “supin ricadde e più non parve fora”.

A scuola ci hanno insegnato che Dante è diretto a una meta che gli infonde certezza e lo sostiene nel cammino; sa che per raggiungere la salvezza non è sufficiente la magnanimità, ai suoi due protagonisti invece, non importa nulla della propria anima.

Eppure a noi rimane impresso più che altro il dolore di chi non si spiega l’accanimento dei fiorentini nei confronti dei suoi discendenti: “Perchè quel popolo è sì empio / incontr’a’ miei?”; e il ritratto fragile e sensibile di un uomo che nutre amore puro per il figlio.

E può venire il dubbio che Dante non gli abbia risposto in tempo per evitare il fraintendimento, non solo perché anche lui ha equivocato sulla capacità dei dannati di vedere nel futuro, ma forse perché investito da un’onda potente di ricordi: Farinata e Cavalcante erano consuoceri; la famiglia del primo, come poi anche Guido e Dante, è stata bandita da Firenze per gli odi di parte, disgregata e perseguitata; Guido in esilio (tra l’altro allontanato da Dante in qualità di Priore) contrasse una malattia che lo portò alla morte.

Il poeta rivive attraverso di loro il distacco doloroso dagli affetti, conseguenza di scelte di vita altrettanto sofferte. Se i due personaggi sono padri disperati ed esclusi dalla salvezza, possiamo immaginare quale disperazione avrà provato anche Dante nei lunghi anni di lontananza privato degli affetti più cari.

[Immagine: J. H. Füssli, L’incontro con Farinata e Cavalcante, 1774. Zurigo, Kunsthaus]