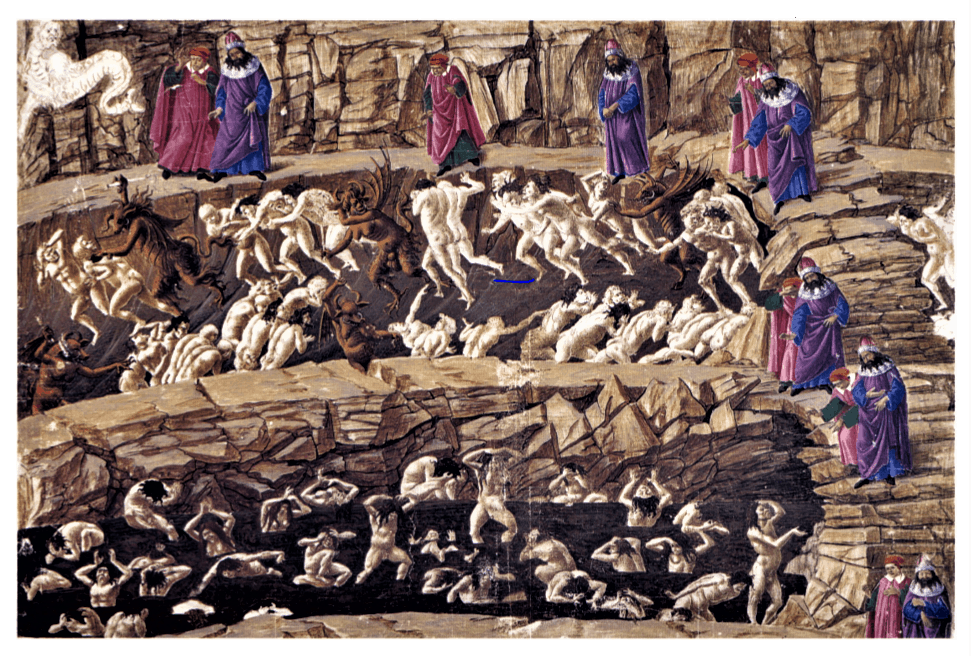

La volgare scompostezza della prostituta Taide e gli occhi bassi del podestà Venedico Caccianemico restituiscono al lettore dell’Inferno la sensazione di umiliante vergogna e meschinità connaturate alla colpa e ai dannati delle prime due bolge dell’ottavo cerchio: ruffiani, seduttori e adulatori hanno in vita soddisfatto le voglie altrui e le proprie, non perché si sono abbandonati all’istinto della passione, ma perché hanno usato talento e intelligenza ben consapevoli dell’ignominia del loro inganno e dell’ingenuità e buona fede delle loro vittime.

Nel “campo maligno” di Malebolge, dove “le ripe eran grommate d’una muffa”, Dante vede “demon cornuti con gran ferze” che inseguono e frustano crudelmente i dannati, senza dare loro tregua.

Lo sguardo sfuggente e il tentativo di allontanarsi, anche dalle sferzate dei diavoli, non sono sufficienti a Venedico Caccianemico ad evitare l’incontro con Dante, che lo obbliga a rivelare la causa della sua dannazione: eminente personaggio del partito guelfo bolognese, per rafforzare l’alleanza politica con i signori di Ferrara prostituì la sorella al nobile Obizzo d’Este: “I’ fui colui che la Ghisolabella / condussi a far la voglia del marchese”. Persino il diavolo, di fronte a tanto pelo sullo stomaco, sembra accanirsi con il suo scudiscio mentre invita il peccatore a trottare, dato che “qui non son femmine da conio”.

Sembra salvarsi da questa umiliazione la virile figura di Giasone, l’eroico protagonista dell’impresa degli Argonauti, che avanza con la maestà e la dignità di un magnanimo. Ma l’alone di regalità rende ancora più evidente per contrasto non solo la colpa di aver sedotto e abbandonato Medea, senza la quale non avrebbe conquistato il vello d’oro a cui deve la gloria, ma soprattutto l’infamia di aver circuito la giovane Isifile per poi lasciarla con due bambini nella pancia.

Un’atroce morsura di sterco segnala l’ulteriore processo di degradazione fisica degli adulatori; Dante è colpito da “un col capo sì di merda lordo”, che non riesce a distinguere se abbia o meno la tonsura e Virgilio stesso lo esorta a guardare meglio Taide, sozza e scarmigliata meretrice protagonista di una commedia del poeta latino Terenzio, che “si graffia con le unghie merdose”: come lei tutti sono coperti di materia ripugnante per aver ricoperto gli altri di falsi e lusinghieri complimenti.

Con il canto XVIII dell’Inferno comprendiamo in che cosa consistano il registro comico del linguaggio e la sua valenza etica: non è divertimento, ma giudizio, una veste necessaria e adeguata per esprimere la bassezza a cui può giungere l’uomo e l’amarezza priva di pietà di chi la descrive; si infittiscono i suoni aspri, le rime in doppia consonante labiale e gutturale, a creare un’atmosfera irrespirabile di suoni in -icchia, -uffa, -ordo, -ucca, e i vocaboli plebei.

Ma è l’immagine su cui si chiude il canto quella che ci rimane impressa: una donna sporca, affondata in un lago di feci con i capelli scarmigliati, istupidita e irrequieta, che continuamente si alza e si rannicchia e compie gesti inutili di disperazione nel tentativo di ripulirsi dalla lordura.

“E di questo i nostri occhi sian sazi”.

Maltrattamenti, sfruttamento della prostituzione, matrimoni combinati, figlie e sorelle vendute per l’onore della famiglia, ‘per far la voglia’ altrui.

Ma Dante viveva nel Medioevo, no?

[Immagine: S. Botticelli, Inferno canto XVIII, 1480-1495. Codice Hamilton 201. Berlino, Kupferstich Kabinett]