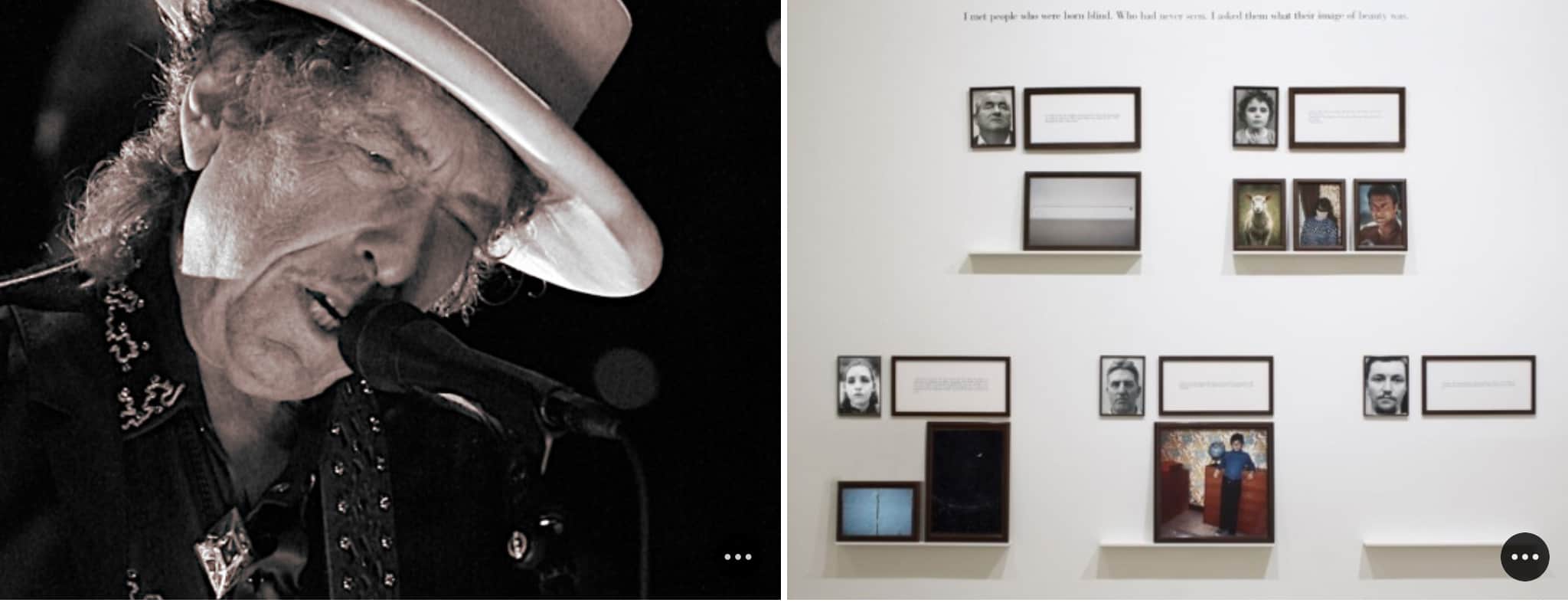

Colpa (o merito) del lockdown forzato e del dopo-lockdown volontario, in questi mesi ho letto più del solito e visto meno del solito, ma ho avuto il tempo di vivere anche molte “vite degli altri”, attraverso le storie raccontate più o meno da tutti noi/voi sui social. Ho scoperto però che vivere le vite degli altri è un esercizio praticato da molti. Qualche mese fa, per esempio, è uscito un brano di Bob Dylan che si intitola “I Contain Multitudes” che come è facile intuire significa “Contengo moltitudini”. Accompagnato da pochi accordi su una “steel” hawaiana e un violoncello, Dylan ci confessa di contenere moltitudini di identità a cominciare dalla personalità di Edgar Allan Poe, ma anche Jack London e William Blake.

Basta così? Nemmeno per idea, nella canzone Bob dice che dentro di sé ci sono anche Anna Frank e Indiana Jones, i Rolling Stones, Beethoven e Chopin. Insomma racconta del suo essere uno, nessuno, centomila (per dir la verità più centomila che nessuno). Il pezzo è di una incommensurabile bellezza, ma di per sé il messaggio era già più che noto nella letteratura (non a caso ho citato Pirandello), ma anche nell’arte, nel teatro, nel cinema. Proprio dal cinema ho mutuato una parte del titolo di questo pezzo, “Le vite degli altri”, il gran bel film del 2006 di Florian Henckel Von Donnersmarck che racconta della attività investigatoria di un agente della famigerata “Stasi”nella ex DDR.

E così mi sono trovato ad ascoltare Dylan, mentre leggevo il sontuoso saggio di Vincenzo Trione, “L’opera interminabile” (Einaudi). E proprio nel momento che il menestrello di Duluth racconta che “… Non ho scuse da fare /Tutto scorre allo stesso tempo /Vivo sul viale del crimine/Guido auto veloci e mangio fast food/Contengo moltitudini…”, mi trovo a leggere di una vecchia conoscenza dell’arte contemporanea, Sophie Calle, artista concettuale francese: “…Calle si immerge in altre vite. Entra in tante storie possibili ma mancate. Si fa aedo di piccoli gesti, di tragedie minori, di fragilità caratteriali, di sfioramenti inattesi…”

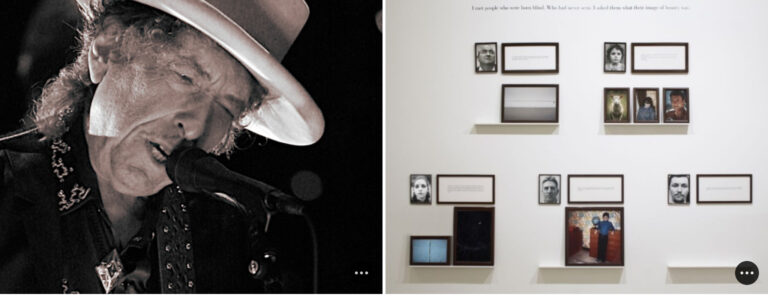

Nella performance del 1983, “L’Hotel”, l’artista dopo essersi fatta assumere in un albergo come cameriera, entra nelle camere frugando nelle valigie degli ospiti alla ricerca di oggetti, fotografie, indumenti, frammenti di vita che poi raccoglie e cataloga. Così come nel 1999 in “Double Game”, assume una personalità diversa, ma parallela alla sua, cercando di mimetizzarsi con Marie, protagonista di un romanzo di Paul Auster. Pensandoci bene, in fondo, cosa faceva Marcel Duchamp nei panni di “Rose Selavy”? Insomma, non è una novità che una vita sola non ci basti più e forse non ci è mai bastata, lo diceva anche Umberto Eco quando affermava che chi legge vive le vite di tutti i personaggi di cui ha letto. Insomma non c’è “distanziamento sociale” che tenga, “animali sociali” eravamo ed “animali sociali” restiamo, secondo la definizione di Aristotele. Speriamo un po’ più sociali e un po’ meno animali…